The present stories are testimonies of several spectators who saw "The Metamorphosis of the Birds". These testimonies are echoes of the film's narrative and were gathered from the direct contact between the spectators and the film's director and production team. A large part of this archive comes from people, in a singular way, who so generously felt compelled to share their comments, stories, memories and images related to their own experiences in relation to the film.

It is then from this community act that this archive emerges - where we can find the dialogue between personal and family experiences, memories and contexts. We truly appreciate the participation of everyone who was involved in the development of this page. These are gazes that so transversally make the film communicate with something that surpasses and expands it.

This archive is live and dynamic. If you want to participate with your story, please contact a.metamorfose.dos.passaros@primeira-idade.pt.

Faz pouco tempo que fui ao Nimas ver A Metamorfose dos Pássaros.

Minha mãe, lá no Brasil, recomendou.

Daquelas ligações por whatsaap, para matar as saudades e um convite que fiquei na dúvida de minha própria vontade diante algo que chamo de "coisa de mãe". Ela disse para eu assistir, mas confesso que naquele momento não tinha ligado o significado que viria depois quando realmente fui ver o filme.

Não fui apenas ver o filme, fui me ver como amo ser.

É transformador o cinema, não tenho dúvidas. Mas o tempo que passa todo atrapalhado e caótico às vezes me faz esquecer minhas entranhas numa sala escura.

Eu não sei se escrevo bem, as vezes vomito palavras muito rapidamente que nem consegui pensar, apenas senti.

E senti vontade de contar histórias para vocês.

Sou realizador e guionista, moro em Lisboa desde 2017 e é raro encontrar por aqui a sensibilidade que eu tenho cá dentro em um outro alguém que consegue colocar tudo isso do inexplicável em forma de imagens e sons.

Fiquei com vontade de conhecer vocês, essa equipa. Falar de idéias, mais idéias, juntar e desjuntar vidas tão diferentes e construir histórias guardadas que precisam sair.

A distância daqueles que nós amamos é tão difícil. Porém ela é também muito construtiva. Constrói quem eu sou. Afinal, dentro de nós existe apenas nós, com um milhão de pedacinhos de todos aqueles que nos rodeiam. Estar perto não é físico.... uma vez vi esta frase num filme de Esmir Filho no Brasil. Nunca me esqueci.

Abraçar é tão bom, ouvir também, sentir aquela sala do Nimas cheia de gente foi a minha volta ao passado nem tão longínquo assim de quando eu ia religiosamente na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e eu comprava (na verdade ganhava de aniversário da minha avó o Pacote de 40 ingressos) e gente do céu.... eram tantos filmes, a experiência de maratona, os olhos ininterruptos , de 3, 4, às vezes 5 filmes por dia. Um mergulho imenso em tudo que eu amo.

Obrigado por este filme, obrigado pela voz e pelo coração nele.

Só me dá vontade de partilhar as minhas próprias histórias e se um dia quiserem adorava conhecer e trocar ideias com vocês.

Um querido "abreijo".

Danilo Godoy

The Metamorphosis of Birds" is a film that touches the acumens of one's soul, in phenomenal altitudes. When I watched this film on August the eleventh, it saddened me while giving me a new aspect of Life on Earth at extraordinary heights. With an increasingly emotional satire interweaved with breathtaking cinematography. I've found the film incredibly heartbreaking simply because of the Subject Matter of life and death. My favorite quote from this film was in the third act written: " Fui com os pássaros. Eles têm asas e eu preciso de um novo coração. Ambos começaremos de novo: Nós mudaremos as penas, e tu encontrarás novas palavras. As palavras, levar-te-ão a novos sentidos. E sempre que não te lembrares.. inventa."

What I loved most about the film was how poetic each frame is, from the cinematography to the words written by Catarina Vasconcelos. Her choice of words is like a faint breeze of Angel dust, her voice-overs are as beautiful as the sounds of nature, from the trees whistling, to the birds chirping. I found her voice-over & appearance in the documentary dream-like. It felt like we, as the viewers were a great part of her life's journey.

One cinematic parallel I would connect it to is "The Color of Pomegranates." 1969, Directed by Sergei Parajanov which is an adaption of Poems; by Sayat-Nova. The reason I connected these two films is simply because of the premise of the films, the visual embodiment of Poetic Vices. These films don't necessarily feel like films, but as moving paintings, bold and unpretentious.

"Who fixes their children's hair? Who straightens the tablecloths and creates a home? Who guides their children's eyes? Mothers. Mothers' hands, full of past shipwrecks, but where every day new flowers are born. In a mother's hands there's always sleep and there's always time."

I resonated with this specific quote of the film because it's inherently true. Mothers are the backbone of a family. Mothers are essentially the source of all creation, populations with billions of individuals are birthed from a mother. This film is honestly a five-star masterpiece, a film that future generations will utilize as a source of their muse. This film is a film future generations will praise and pass down to even further generations because of the magnificent subject matter.

The film is a testament to time, With a runtime of 1h 41m. What I mean by that, is, I can't think of a film that weighed on my subconscious deeper than this project. This film shifts time as you watch the stories grow, like tidal waves. The film creates memories, almost as if we were sitting with Catarina going through her photo albums from the past. The film is a cure to the mind's eye as the mysteries of tomorrow are meant to be sincerely admired. I love cinema, truly in ways, I could never truly articulate, I could never thank this team enough for this perfect movie. It's so rare to find a perfect movie in today's time, as a lot of films are made to make money, everything is typical. Most films lack sentimental value, but this is like getting stranded on an island, forced to truly embrace the surroundings, and stumbling across gold you anxiously can't wait to give back to those back in your city. It feels like a mosaic of the passage of time. It feels like a Mona Lisa painting, it feels like a live opera performance, theatrical and melodic. It feels like finding true love in a fabricated world, Like dancing to the tune of the simple acoustics.

The Metamorphosis of Birds is like the Rosebuds blooming in Early May. It's like the silver lining in a hazy afternoon, it's like the bright palette of a Yellow Sunflower on A bright summer's day. Honestly, the greatest film of all time in my current state of mind. As my consensus, one thing I'd like to highlight is that this film taught me that Life is meant to be treasured, not forsaken. Every day is a gift, meant to last forever and a day. Life is like time, evolving. Seasons change, like all the joy and pain. But the gift of love is meant to guide each of us like night following the day. With the stars in the skies, like a mother's neverending grace and affection towards their children. It's like the mountains kissing the skies. A film to be remembered through life and death, and a film that will stay in my heart, like finding my first love. It taught me that Life is never promised, to look through every day with a stream of optimism. As a poet myself, I've been dying to see a film as poetic as this, the substance is like the truth that never decays.

Filmmaker Andrea

Metamorfose dos pássaros

A sinopse que acompanha o filme de Catarina de Vasconcelos parece uma história simples construída a partir de uma experiência negativa de natureza pessoal e familiar: Catarina perde a mãe aos 17 anos. Na vivência dessa dolorosa perda que a afeta sem tempo (simultaneamente passado e presente) “como a marca dos sinais na pele” descobre que o pai passou também por uma situação idêntica de perda prematura da sua mãe. A partir da (re)construção de memórias secundárias sobre a vida e morte da avó Beatriz, Catarina reinventa a sua relação com o pai numa cumplicidade e comunhão de destino procurando assim a segurança necessária à superação do sofrimento da ausência e desejo da mãe.

O filme tem a particularidade de os atores serem membros da família e viveram de forma intensa as situações que servem de referente ao tema do filme: pai, tios, irmão e sobrinhos são parte do elenco.

Para mim, este filme é uma experiência única e estranha. Catarina, mãe, pai e irmão fazem parte de uma memória comum de forte amizade e convívio. No “tempo em que estávamos todos vivos”, durante muitos anos partilhámos, entre outras coisas da vida, as férias de verão numa quinta em Tavira, com outras famílias e amigos. Um convívio alargado onde a convivialidade imperava e os filhos (crianças e depois adolescentes) eram um bando de pardais à solta nas noites quentes. Todos os anos (normalmente no dia 11 de agosto) havia uma peça de teatro autonomamente organizada pelos talentosos miúdos e miúdas. Num trabalho que era coletivo, Catarina distinguia-se pela capacidade e energia na direção de atores, na construção das cenas, na estruturação do guião. Energia, entusiasmo e persistência na ação eram qualidades que não se ficavam pelas artes revelando-se também no futebol, jogado entre os adultos e a rapaziada jovem, na praia da Fábrica ou em Cabanas, em maré vaza, onde era disputada na formação das equipas como exímia e implacável jogadora na defesa, merecendo o nome de Gamarra (grande jogador, ao tempo, do Benfica). Quando começou a estudar violino, os exercícios e trabalho persistente a que se dedicava nos ensaios no pátio das nossas casas, faziam ecoar a música, pela quinta sobre as laranjeiras. Na memória da doçura da sua mãe, ficaram também as suas mãos para os bolos, o paladar requintado das sobremesas dos jantares animados e alargados no pátio das casas.

No ano passado, na ante-estreia, naquele ambiente familiar e de amigos questionei-me até que ponto estas memórias afetariam a minha leitura de um filme, que me falavam como “o filme que a Catarina fez sobre a mãe”, que me deixaria pouco à vontade e condicionado na apreciação do seu trabalho como cineasta do seu primeiro grande filme. Uma sensação parecida àquela que Catarina, sabiamente, num momento de distanciação no filme regista a observação do seu pai ao ler o guião do filme (cito de cor): “mas Catarina, as coisas não se passaram assim…”, “Pois não, e o que é que isso interessa?”, responde Catarina. A resposta à minha questão estava aí, se não me tivesse já anteriormente apercebido disso pela sequência das imagens que já tinha visto e ouvido. Na arte fala-se da verdade a mentir, acrescentaria eu em tom pessoano.

A verdade deste filme revela-se através de um discurso poético metafórico, sem lugar a qualquer truque ou manipulação emocional, elevando-se numa constante intensidade à profundidade vivida dos sentimentos.

Não é a imagem que se aproxima da realidade. É a realidade que se revela através da imagem, na sua energia mais pura e significativamente explosiva. A Morte é um mistério e os mistérios não se explicam, revelam-se para voltarem a ser mistérios. O recurso a este filme/poema permite a comunicação profunda de um sentimento de perda, duma experiência pessoal da realizadora, que se universaliza comovidamente com o espetador durante e, permanente, no desenrolar do filme. Catarina ressuscita os objetos, esvazia-os do seu valor de uso, fazendo-os falar da memória do tempo. Comovemo-nos na partilha de um sentimento, sentido e consciencializado a partir de um objeto fílmico que é um poema integral e completo.

Há um virtuosismo conseguido, algo que se ajusta ao ritmo dos silêncios e pausas, ao movimento gerado pelo triplo laço entre a imagem, verbo e música. A poética do filme não é a resultante da fusão destes elementos, são discursos paralelos e metafóricos que caminham juntos num jogo mimético captando o espectador para um nível mais profundo de leitura fora do quadro lógico habitual do discurso cinematográfico. Há uma parte da nossa consciência que está na sombra e que é desperta sem esforço para o filme. Cinema a partir do cinema, diria Pasolini. Cinema-poesia que outros mestres fizeram, como Tarkovsky, Buñuel, Kusturica, Bergman, Bertolucci, Pasolini, Godard, cada um à sua maneira, como recurso da sua expressão artística. A forma cria a realidade.

Mais de um ano depois, volto hoje a ver o filme na sessão de estreia nas salas de cinema. Um filme que após um périplo pelas salas de cinema no mundo vem recomendado e medalhado. Nada que me surpreenda e espero que a Catarina nunca abdique da autenticidade e criatividade que pôs neste filme. Por mim irei de novo ver o filme e não revê-lo. A poesia não cansa.

Fecho com uma citação de Simone Weil in “A Gravidade e a Graça” – Relógio D’Água Editores, 2004, para a qual fui impelido a sublinhar numa leitura após a ante-estreia:

“Perder alguém: sofremos por o morto, o ausente, ter vindo do imaginário, do aparente. Mas o desejo que temos dele não é imaginário. Penetrar no fundo de nós mesmos, onde reside o desejo que não é imaginário. Fome: imaginamos alimentos, mas a própria fome é real: apoderar-se da fome. A presença do morto é imaginária, mas a sua ausência é bem real; é, a partir de agora, a sua maneira de aparecer.”

07 de outubro de 2021

Jorge Abegão

Haverá sempre a vida, imperfeita e bela, para amparar a dor.

Cláudia Varejão

“Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras, cada família infeliz é infeliz à sua maneira.”

Lev Tolstoi

Quando as memórias despertam memórias, há memórias que se encontram. Quando vi o filme da Catarina revi coisas que me eram próximas; nas memórias das estórias da minha família.

Teresa Dias Coelho

The Metamorphosis of Birds by Greg Eskov.

It’s been somewhat more than a year since I first saw The Metamorphosis of Birds, but I can recall all the specific emotions I experienced back in the theater. I was shocked and I cried. It took me by surprise that I can even feel something as subtle as the visual language of The Metamorphosis in all it’s intimacy and gentle poetry that Catarina Vasconcelos has had nurtured for years just for us to see on the screen. It’s a very special experience to let yourself fall through the fabric of that specific reality so masterfully crafted from memories and nostalgia, to give yourself to that feeling, embrace it and hold it near to your heart after the credit roll. I might have been describing my really abstract thoughts, but don’t be fooled, this movie is actually an exemplary narrative and a very detailed one. One that can be examined and studied like a sophisticated mechanism. A refined, meticulously crafted and articulated trip down the memory lane of a very specific person whom, unfortunately, I have never met. But that’s why movies exist! To share, to let you relive one’s experiences in a way no other art form can allow.

I am happy to be a part of that. I’m happy to be alive and to express myself freely. This is the movie I must have lived for. Thank you.

Greg Eskov

Massamá, 21 de Agosto de 2021

Encontro em a “Metamorfose dos Pássaros” a narrativa e a visão de vários personagens sobre a sua vida, os seus amores, as suas emoções. É a narrativa de Jacinto – ou Henrique, sobre Beatriz, é a narrativa de Catarina sobre a mãe, há a narrativa dos espaços, da casa, da serra, da água. Tudo se complementa numa beleza e sensibilidade de encanto inenarrável.

E há também outras dimensões e outras narrativas. Há a minha narrativa, a visão de muitos passos da minha vida. Com a Metamorfose dos Pássaros fui até à minha aldeia, à minha infância e à minha adolescência, lembra-me o cheiro da terra lavrada, da terra molhada, da seara de trigo, das flores do campo, do canto dos Pássaros, das pessoas da terra, das crianças. É uma forma diferente de sentir, de saudade, de amor, do tempo vivido em diferentes contextos e situações:

A visão afetiva e de amor, na evocação da mãe, da mãe da mãe de todas as mães, da minha mãe;

O amor de Jacinto e Beatriz, as cartas de amor, “iguais” às minhas cartas de amor, com a mesma doçura, a mesma saudade, com a linha do horizonte a separar-nos e a prometer que para lá dessa linha estava tudo o que desejávamos, a concretização das nossas juras e promessas;

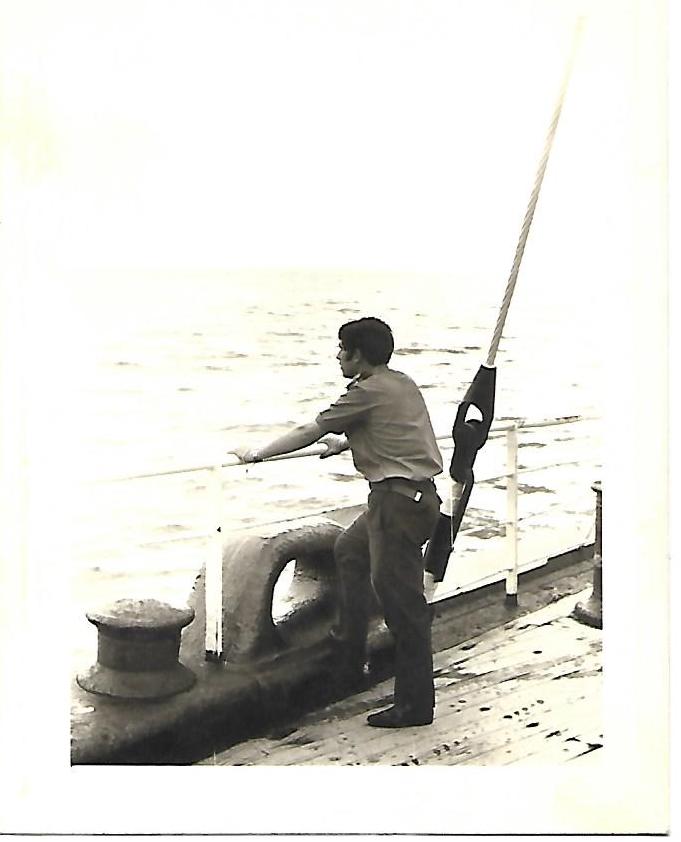

Uma visão política, os selos e cartas do ultramar português, evocando a colonização e a guerra de África vivida com a mesma angústia, o medo da guerra e a ânsia do regresso;

Há o sentimento de partida, morte da mãe de Catarina, lembrando-me a morte da minha mãe;

E no final, a queima da correspondência entre Jacinto e Triz. Quando em Fevereiro de 1969 embarquei no paquete Vera Cruz na nobre missão de defesa da Pátria (essa menina bonita que nunca encontrei, mas certamente pessoa importante), embarquei simultaneamente no maior embuste da minha vida, pois nunca tive vocação militar tampouco formação ou informação política que me permitisse avaliar, escolher ou compreender a missão que me tinha sido confiada. Aprendi no terreno, na guerra, a sentir saudade, a sentir a revolta pela participação no embuste que constituía a missão das tropas na guerra colonial. Este sentimento desenvolveu-se e consolidou-se nos dois anos de permanência na guerra (Angola, 1969 -1971). O termo da comissão foi sentido como a libertação, foi a emancipação, a consolidação e consciência do engano em que estive envolvido, em que fiz parte. Esta consciência traduziu-se em revolta de sentimentos e na postura relativamente ao serviço militar e à guerra colonial. Algum tempo após o regresso da guerra, depois do casamento, eu, minha esposa e meus pais, reunimos toda a correspondência trocada e a maioria das fotografias. Na presença de todos queimámos esse espólio (cerca de 1500 documentos) que simbolizava três anos de serviço militar e das nossas vidas. Foi como se de uma catarse se tratasse, na qual queimávamos um passado de que não gostávamos, que nos trouxe sofrimento, angústias e saudade. Como no filme, aquelas cartas pertenciam à intimidade de pessoas que muito se amavam e entendemos que não deviam ser partilhadas, por isso queimámo-las. Hoje talvez não procedêssemos dessa forma, afinal elas representavam um passado que era nosso, que nós vivemos, que nós sentimos;

Finalmente quero expressar um agradecimento muito sincero a Catarina Vasconcelos por me ter permitido rever em muitos planos do filme o retrato da minha vida. Bem-haja Catarina, muito obrigado.

Atentamente,

José Lacão

Reerguer uma árvore

Vi “A Metamorfose dos Pássaros”, na sua estreia em Lisboa, numa sala cheia de gente curiosa e muitos amigos. Sabia apenas que a Catarina Vasconcelos se tinha dedicado nos últimos sete anos a este projecto, que de algum modo envolvia paisagem e que o guião era inteiramente da sua autoria. Escusado será de dizer que o filme me comoveu em doses largas e que não estava sozinha nisso. Encontrava-me, aliás, muitíssimo bem acompanhada: sentada ao meu lado, estava a minha família. Não sabia ao que ia e, como tal, não poderia prever um filme sobre o sentimento de pertença a uma casa, sobre legado familiar, mas, sobretudo sobre a perda nas suas muitas facetas e, com isso, por consequência, a morte. Uns meses antes, numa troca de correspondência, a Catarina e eu tínhamos falado sobre orações. E de repente as orações aos pássaros, à flora, ao tempo e à paisagem ali tomavam forma. Em jeito de agradecimento, em jeito de quem pede respostas. O filme todo foi criando interpelações em momentos sucessivos que não me permitiam recuperar do anterior porque já aí vinha o próximo. Houve, no entanto, uma parte que sobressaiu no meio de tanta comoção. E apanhou-me em cheio. É o momento em que a Catarina, acompanhada por uma belíssima melodia, começa a elevar uma árvore já morta. Esta tentativa de reconstituir a verticalidade viva a algo que está tombado, deixou-me sem fôlego. Porque uns meses antes, eu própria tinha começado a fazer o mesmo. Levantar árvores mortas, dar-lhes um último momento de dignidade. Também estava de luto. Não por alguém, mas, por um lugar. Um incêndio que havia retirado todos os elementos naturais de um território que era uma extensão da minha família e de mim. No último ano, a forma que fomos encontrando, enquanto família, de tentar remediar a tristeza foi começar a encarar o assunto de frente. Ir vezes sem conta ao lugar, recolher pedaços, limpar partes. Cortar as árvores mortas, fazer-lhes funerais mentais. Não as pudemos enterrar, como se faz com os entes queridos. A maioria eram centenárias, colossais, gigantes, testemunhas de tanta vida familiar, muita da qual não cheguei a conhecer, mas, aquelas árvores sim. Foram antes negociadas com os madeireiros que ali estavam com as suas motosserras e gruas para as cortar em pedaços e fazer o que ali vinham fazer — limpar e facturar. No final destas jornadas intermináveis, em território decapado, havia um consolo. Virar as costas ao vazio e entrar na água do rio. Essa pelo menos não tinha queimado e ir nadando na direcção do azul era, de certa forma, uma oração. Nas margens do rio o silêncio era semelhante ao vivido. Havia muitas árvores mortas. E é verdade, as árvores morrem de pé, até o dia em que tombam. E foi assim que numa das vezes que saí do banho de rio, sentada nas margens, me apercebi que havia árvores inteiras que tinham caído dentro de água e que passados três anos do incêndio enfim surgiam. Retirei uma que começava a dar à margem. E o instinto natural perante aquele elemento morto, foi dar-lhe mais um momento de vida, elevando-a novamente à sua condição primordial. Por ter estado debaixo de água, os minerais da água passaram para os troncos carbonizados, constituindo-lhe uma aparência platina e muita leveza. Como um espectro. Carreguei-a até onde consegui e ficou guardada. Aquela pelo menos conseguia salvar. Corpo e alma.

Quando saí da sessão de estreia d’ “A Metamorfose dos Pássaros” fui ter com a Catarina, dei-lhe todos os parabéns merecidos, e de seguida só me saiu: “Tu também tens um Lago!”. Foi a forma que consegui de lhe dizer que partilhávamos barragens, água consoladora de rio, casas com memórias familiares. Acrescentei que tínhamos de falar. Devo ter dado a entender que tinha alguma urgência, aquele tipo de fulgor que ganhamos quando algo nos toca e se torna indispensável. Isto porque duas semanas depois falámos, e continuámos a falar durante muitos mais meses. A Catarina aceitou escrever um belíssimo texto-correspondência para um trabalho que eu preparava sobre este lugar. É aos meus olhos, uma das mais belas cartas alguma vez escritas e, guardo-a também, como uma enorme manifestação de amizade.

Há poucos dias, por telefone, falei-lhe deste momento da árvore no filme. Tinha uma pergunta ainda por fazer: “Qual é a melodia que está a tocar quando estás a elevar a árvore?”. E a Catarina respondeu-me: Chaconne de Bach. E contou-me a história, imensamente comovente, que levou Johann Sebastian Bach a compô-la. E depois, como quem inspira, acrescentou o que significava essa melodia para ela, Catarina. Essa parte ficará entre nós. Mas percebi que este momento da árvore lhe era particularmente importante, a forma simbólica que encontrou de nomear o indizível através de uma árvore morta. Uma árvore que sabemos à partida que não seremos capazes de lhe restituir toda a vida que se perdeu. Mas sabes, Catarina, talvez seja isso que os artistas fazem — tentam fintar a morte. Não porque não a encarem de frente, mas, porque a vida assim o merece. Tal como tu nos ensinas.

Luísa Salvador

Lisboa, 6 de Fevereiro 2021

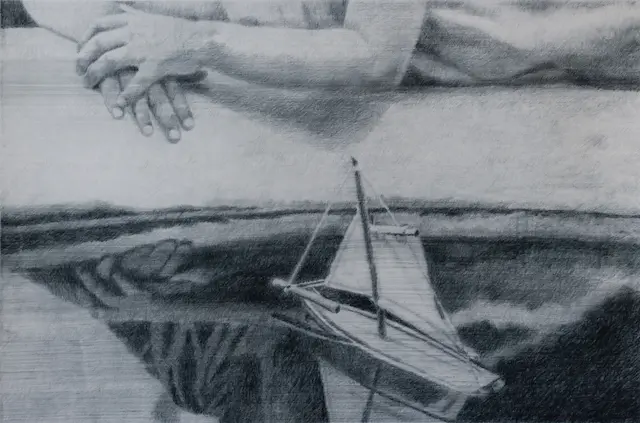

Legenda da foto:

Luísa Salvador

Espectro, 2020

Madeira de pinheiro-bravo

© Velcro Eye

Com toda a humildade sempre pensei que a história da minha família daria um filme.

A tua na verdade deu, e que filme! Um verdadeiro hino catártico.

Como é possível que algo tão visceral, tão terrível, difícil e traumático, como a ausência de quem amamos, possa ser tão magistral?!

Poderá a palavra e a imagem descrever os rostos das nossas perdas?

Sentada no S. Jorge fiz uma grande viagem, mergulhei na ilha da minha infância, revivi as minhas dores, chegaram-me os ecos de quem perdi, ouvi as suas vozes, recordei os seus rostos. Voltarei a casa com cada um de vós!

A metamorfose dos pássaros é um filme especial na medida em que é um olhar sobre o que de mais precioso tem a vida de cada um de nós, na sua dimensão singular e única, sobre esse misterioso caminho da tristeza, da ausência, e da sua superação.

Lisboa, 14 de Março de 2020

Alexandra Encarnação

Morte e repetição

A recordação mais antiga que tenho é a de estar sentada numa manta no chão da marquise da cozinha da minha avó, sozinha com coisas para me entreter à minha volta. Não é uma recordação que sempre tenha tido. Chegou-me um dia a par de uma tranquilidade e uma paz, dificilmente recuperáveis.

Às vezes o yoga também faz isso.

Não sei como veio nem porquê, mas a sua verdade vibrou dentro de mim. Era demasiado cristalino e sensorial para ser inventado. Não havia fotografias, não havia relatos, era “realmente” uma memória.

Os filmes da Catarina evocam sem dúvida muitas histórias em mim, mas evocam ainda mais a memória. Às vezes até a memória das memórias. São os caminhos que traça na vida e na memória dela e que despertam esse sentido de família e pertença/desencaixe, que se estende por tantas pessoas para além dela.

São nós que aperta ou que liberta e, com ela, também apertamos ou libertamos os nossos. E assim se evocam repetições, de gestos, de palavras, de traumas, de geração para geração de uma mesma família.

Num destes natais, comi uma fatia de bolo de laranja que juraria ter sido feito pela minha avó. Nem nunca conheci outras pessoas senão a minha avó, a minha mãe e a minha tia, a chamar “sacrista” com amor a crianças e familiares que fazem safadezas.

Repito frases da minha avó para não me esquecer “não sou muito amiga de doces”, “coffee, sugar?”, “o trabalho de uma dona de casa nunca está completo”.

Guardo o cheiro a pó de arroz numa caixinha que era dela. Não posso abrir muitas vezes para não se perder.

A família e a memória também se afirmam na morte. Quando a minha avó morreu (a minha grande morte nesta vida até hoje), trouxe consigo a inevitabilidade da memória e a impossibilidade da redenção. Na memória de uma pessoa morta, não interessa tanto o que aconteceu como aquilo que sentimos. Pois é isso que nos aproxima da sua realidade. O cheiro do ovo estrelado, o sabor do café com leite, os meus olhos a acompanharem os passos dela na cozinha, as mãos sempre a labutar, ouvi-la cantar.

Cresci sem a presença da morte, era uma adulta quando me deparei efetivamente com ela. E, para mim, crescer na família significou muitas vezes esconder-me, desaparecer, ser outra. Quando vem a morte, já não há tempo para aparecer. Nas memórias que evoco da minha avó, misturadas com o seu cheiro, a doçura da sua voz e as suas mãos ternas, esse é o meu lamento: nunca ter criado a possibilidade de ser quem era com ela, de não ter aparecido a tempo dela me ver.

Evoquemos a repetição, aquilo que temos em comum nesses laços que às vezes são nós. Que nos venha tempo e espaço para aprender e aparecer a quem amamos.

E, se falei em yoga, foi porque no final da prática de hoje, já em shavasana (posição do cadáver), chegou-me um aroma intenso, talvez da caixa de pó de arroz da minha avó, talvez de um incenso esquecido numa gaveta. De qualquer forma, os sentidos abriram caminho para aqui. Obrigada avó por apareceres.

Ana Vicente

Querida Catarina, viajei no tempo... e fui encontrar-te na sala de aula. Ainda recordo o lugar onde te sentavas, o teu rosto atento a querer descobrir o que as letras te contavam... E as palavras surgiam no quadro, com o que me contavas de ti. Continuaste pela vida a ler e a contar-te, sem desistires, atravessando as adversidades com resiliência. Abrindo o livro do tempo, construíste a tua manta tecida de memórias, que te envolve e protege. Foi o que eu senti ao ver este filme. A tua coragem e apreço pela liberdade estão lá, eternamente, com um amor e respeito imenso, está também a procura da tua verdade, para uma descoberta e um reencontro contigo mesma, cada vez mais perto de saberes quem és. Com a mesma autenticidade com que o fazias em criança.

Deste-me uma grande alegria com este presente tão belo.

Bem hajas!

Anita Carvalho

“Viver nada mais é do que se misturar à vida dos outros, ser penetrado pela vida dos outros.” Emanuele Coccia*

“Foi lindo. Precisei reencontrar-me durante o filme e depois do filme. Por tudo. São 8 da manhã. É como se tivesse acordado depois de um terramoto. Estou a escrever-te provavelmente o texto mais certo de todos. O pedido de ajuda à mãe natureza desta formiguinha cansada. Estou sem forças para voltar a casa. A vibração do afecto é desmedida, é maior e derrubou-me. Estou estendida no chão onde a mente me deixou. Não sei como vou voltar para a outra casa. Sinto que não posso reerguer tudo outra vez como faço a cada regresso.” 29 de Setembro de 2020, excerto do texto escrito ao Gil depois de ter assistido ao filme “A Metamorfose dos Pássaros” no cinema São Jorge em Lisboa.

Vivo em Paris há 9 anos. Fui para tentar viver melhor. E consegui porque sou boa a fazer o que tem de ser feito. Mas o coração, o dela, o da minha māe, sempre escancarado e que a cada vinda minha gritava: Filha, corre bem tudo por lá? Quando na verdade o que ela estava a dizer era: Filha, quando é que voltas?

Em frente ao écran, decidi que tinha de voltar.

Passaram 9 meses. Ontem encontrei a minha casa em Lisboa.

Antonina Graciosa

*Imagem do livro “A Vida das Plantas” onde Emanuele Coccia nos propõe pensar o que ele chama de metafísica da mistura. Convoca-nos para ideia de que a origem do nosso mundo não é a busca pelo que está no exterior, ela faz parte deste mundo. Portanto, plantas, são objetos metafísicos, porque se relacionam com a totalidade.

Querida Catarina,

Estamos ambos frente a um espelho, lado a lado, e olhamos nos olhos um do outro. Nos meus olhos, poderás ler que venho de uma família de pescadores, do lado da mãe e do lado do pai. Uma família que se formou a partir de duas famílias, uma dos Açores (a da minha mãe) e outra da Madeira (a do meu pai), a partir de um encontro em Angola. Uma família que se desintegrou e dispersou pelo mundo, quando a guerra rebentou e os obrigou a entrar num barco ou num avião para se salvarem, protegerem as crias, e depois de perderem tudo, encontrarem uma terra para começar de novo. A minha mãe, pai, irmão, tio, tia, avó e avô vieram para os Açores. Não foi um mero acaso voltar ao lugar de onde se saiu, foi um exercício de verdadeira metamorfose e adaptação a uma nova organização de mundo. Eles e elas lidaram com o preconceito dos fantasmas coloniais, continuaram a ir ao mar e ao mundo para encontrar subsistência, procurarem abrigo em terra e uma salvação para alimentar o sonho de continuarem juntos e pertencerem a um lugar, e inventaram um novo futuro com a memória do som das balas e o calor de paraíso tropical.

Agora nos meus olhos, vês que um dia em 1981, poucos meses antes de nascer, a minha família recebeu uma notícia terrível. A tripulação do meu avô, numa saída pelos mares dos Açores, naufragou. Os corpos dos pescadores desapareceram. Um dia alguns corpos deram à costa numa praia de São Miguel, a Praia do Fogo, na Ribeira Quente. Coube à minha mãe grávida de mim, rodeada de jornalistas da televisão, rádio e jornais, reconhecer o pai, o seu guia de olhos verdes. Ela prestes a dar à luz, prestes a trazer vida a este mundo, e ele ali feito corpo morto, uma das principais âncoras da sua vida, homem de ir e voltar do mar sempre. Cresci com essa imagem na cabeça, esse antes e depois. Cresci com a minha mãe a nunca conseguir voltar a pôr os pés nessa praia. Mas nunca conheci o meu avô, nunca o vi, mas cresci com ele, cresci a imaginá-lo. Ele vivia nas histórias de valentia, coragem e viagem, nas cartas e nos postais, nas saudades de todas as conversas e numa imagem linda de ilhéu atirado ao mundo que parava nos grandes portos do velho continente, qual marinheiro que voltava a casa para devolver as aventuras à família. Era um enviado especial, um eterno presente-ausente, um viajante que trazia o choque das culturas e das tensões sociais de um mundo de muros e pouca conversa entre povos. Trazia comida, dinheiro e o anseio constante da reunião com os seus. Um dia ele voltou morto. Nesse dia, ele transformou-se num lugar onde ainda hoje vive para sempre. Um lugar de que não quero ter medo, e de que quero pôr os pés sempre que quiser estar com ele. Um lugar que é uma praia, uma praia chamada Fogo.

Continuo junto contigo, olhos nos olhos. Eu sei que não nos conhecemos, mas eu sei um bocadinho sobre ti e tu sabes outro tanto sobre mim, e não tenho medo de entregar-me nos teus braços e no teu reflexo. Nalgum lugar, eu sei que o que nos distancia e nos aproxima, é a procura mútua por conforto, consolo, cura. E leio em ti, amor. Amor na renovação dos ciclos gerados pela perda e pelo encontro. Amor por recomeçar sempre, transformar e por dar vida aos aos vazios que ficaram por contar e imaginar. E, portanto, abro-me sem medos. Em 2005, a terra levou o meu pai. O meu pai ensinou-me a ir sem medo. A entrar num avião sem saber onde ia dar. A ir agarrado a nada com tudo o que tinha. A partir, para descobrir, doer e crescer, porque da viagem e da busca pelo eu nos outros e nos lugares, residia a sólida confiança de que eu só me podia construir se devorasse o mundo. E fui. Parti. Sempre. Muitas vezes. Fui-me transformando. Morrendo e renascendo. Mudando de direção, ganhando e perdendo. O meu pai não é um lugar físico como o meu avô. O meu pai vive em mim, foi ele que me deu licença para acender o Fogo, e queimar, iluminar, entrar em combustão, apagar, uma e muitas vezes, e de novo quantas vezes forem precisas. Mas, vejo que na tua família partiram primeiro as mulheres. Na minha família, foram as mulheres que seguraram, reinventaram e estiveram em todos os momentos da história - em todos os princípios, em todos os fins, em todos os novos princípios - foram elas que ocuparam os espaços em branco (os buracos e os abismos), que ligaram os ciclos, que reinventaram o chão todas as vezes depois de um terramoto. São elas as árvores, tantas vezes destronadas e marcadas pela perda, são elas as raízes que se agarram a outras raízes para criarem uma comunidade subterrânea de ligações comunicantes, relações não livres de inundações, incêndios, tempestades e derrocadas, relações de sal e vulcão, bruma e erupção, relações de metamorfose. São elas que seguraram sempre a bandeira num topo de uma montanha qualquer, que fizeram da família um mapa-mundi, um jardim, uma terra fértil. Como a ti. Tinha que te contar isto.

E sinto-me ligado a ti, na intimidade e na saudade, na poesia e no voo, na tragédia e na maravilha da regeneração - do sarar das feridas ao brotar de novo - na história que aconteceu e na história que a imaginação escreveu. Estou contigo porque me vejo em ti. Vejo-me no teu filme. Vejo-me na sua natureza. Vejo-me na tua autobiografia de corpo inteiro, na tua elegia, na tua correspondência de afectos. Vejo-me porque te vejo, na dor e na superação, através da tua performance polifónica iluminada por Lizst e assombrada por Schubert, és uma mulher porta-bandeira, menina que procura construir um puzzle para entender nos fragmentos o que ganhou do que perdeu, e que para isso, avança destemida na convocatória da extrema beleza de uma natureza morta, de uma paisagem monumental e da invasão do verde. E sei que habitas numa pintura, és fugaz como os pássaros, cujas histórias são tão as minhas histórias como são as histórias da arte e da humanidade. E vives aí dentro, maravilhada, entre a verdade e a mentira, a estória que atropela a história, com os tempos e as intenções cruzadas - passado que é futuro, uma criança que é um velho, uma natureza cíclica e indomável que destrói, constrói, ocupa e salva. A tua pintura é a tua biografia, mas também é uma pintura imaginada, tudo ao mesmo tempo e ao mesmo nível, um mistério e uma benção que te permite encontrar respostas para poderes formular novas perguntas, numa coreografia que não cessa de se expandir. Inventas a tua família e fazes a tua família crescer, ao infinito.

Sinto algo de muito vital quando te vejo, quando vejo a Metamorfose dos Pássaros. Lembra-me a constante aprendizagem de aceitar a nossa condição de passagem. Porque tudo o que vive, morre. Tudo o que voa, cai. E ensina-me a celebrar o legado que os encontros produzem, no que guardamos e no que nos escapa a todo o instante, porque ficou por dizer ou por transmitir, ou porque não conseguiu sobreviver nas gavetas e objetos da memória e nas conversas sobre o tempo e a experiência. Sobra, portanto, um poema com homens e mulheres-pássaro, versos feitos de avós, pais, filhos e netos que se transformam em água e em árvores, onde se dançam partituras de ventos e correntes. Rios que acabam no mar. Florestas que se elevam na montanha. Árvores que caem e depois se levantam. Cidades que se transformam em famílias. Jogos de escondidas que acabam sempre em encontros.

E agora, peço que te vires para mim. Estamos frente a frente. É outro espelho. Tu vês-me e eu vejo-te. Pés enraizados no chão. Estás em terra e eu também. Entre nós há uma distância. Há um caminho, um espaço em branco, um espaço negativo por preencher, uma corrente. Eu sou uma ilha, tu és outra ilha. Espero que ao cruzarmos essa linha, eu um dia te possa conhecer. E possas ver nos meus olhos, o meu avô e o meu pai (e os outros e as outras todas), todos juntos numa história que (ainda) se escreve e num abraço que cura. Sei que nos vamos molhar, cair, desencontrar, perder, deixar ir, segurar e voltar a encontrar. E que depois disso, sei que qualquer história se tornará ficção, mas vou antes de tudo agradecer-te a poesia e a humanidade e encher-te de adjetivos bonitos.

Um abraço e muita admiração,

António Pedro Lopes

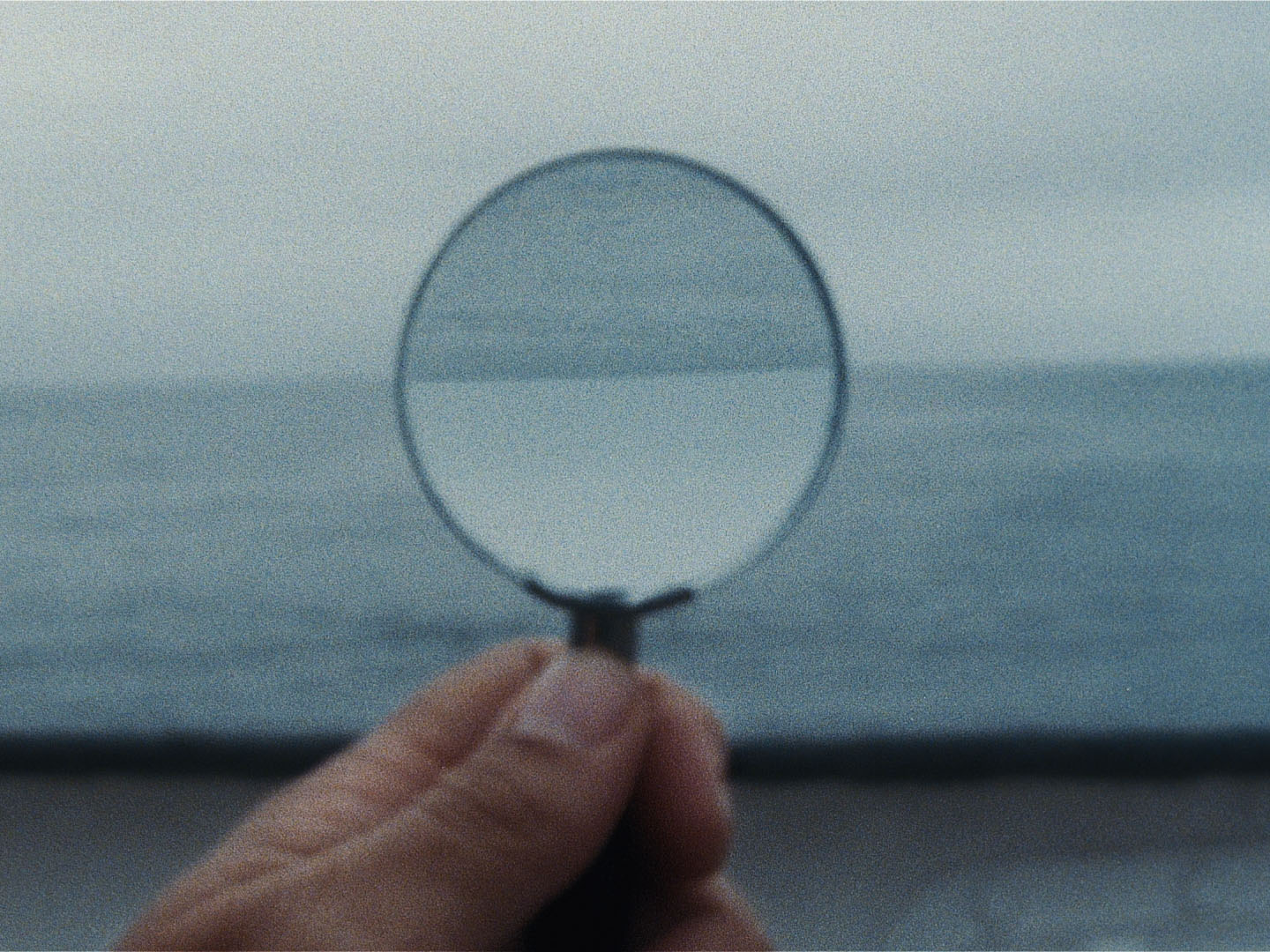

PS: A folha e o espelho na foto foi uma sorte que me foi oferecida pelo Vincent Moon e a Priscilla Telmon, um mês depois de ter visto a Metamorfose dos Pássaros. Eu também sou um pássaro.

"A metamorfose dos pássaros" de Catarina Vasconcelos é um filme lindíssimo.

Vi quadros, naturezas-mortas e retratos da pintura holandesa dos séculos XVI e XVII, imagens belíssimas e de rigor e minúcia. As músicas e as vozes que narram levam-nos ao colo, são aconchegantes.

É uma obra de precisão em todos os aspectos, parece-me o resultado de muito muito muito trabalho e coragem nas decisões tomadas: sente-se a liberdade, o risco, a poesia, o prazer e a beleza enquanto seguimos a história da avó e da família.

É um filme belo, delicado e forte, tal como o são uma família e os pássaros, pequenos, frágeis e resistentes ao mesmo tempo.

A ver e maravilhar-se numa sala de cinema, com grande écran e bom som.

Quanto a histórias que me tivesse lembrado, lembrei-me do filme de Eve Sussman "89 seconds at Alcázar", que já não sei quem me mostrou há uns anos, que recria o momento da pose para "Las meninas" de Velázquez com pessoas, o cão, as roupas, a sala, o espelho, tudo igual ao quadro, lindo! Lembrei-me também dos ex-votos das duas salas da Capela de Nossa Senhora da Visitação em Montemor-o-Novo. Há ex-votos de várias épocas e géneros que evocam episódios assustadores da vida de pessoas, os mais antigos são pequenas pinturas legendadas e depois, com o aparecimento da fotografia, retratos de soldados que foram e voltaram de várias guerras, um crocodilo e uma piton embalsamados enviados de África pelos sobreviventes desses ataques e milhares de fotografias até ontem com agradecimentos. E em todos podemos vislumbrar vidas de desconhecidos e talvez, alguns, passam à acção.

Bárbara Assis Pacheco

Unlike the family flux in Metamorphosis of the Birds, siblings sharing porous experiences and identities like waves in the ocean, I had a cat and a single mom growing up, and I mainly opened up to the cat. (I would talk to God sometimes too, but even a cat is a better listener than God.) In turn, I imagined that I could understand the thoughts of the cat—though in retrospect, I realize I mainly supposed that the cat was talking about me, assuaging my concerns about the vagaries of an indifferent universe, providing an occasionally literal pillow against the cruelties of an incomprehensible adult world. He had a loud, relaxing purr that swayed me to sleep every night and convinced me that if I would never understand humans, I would, at least, understand cats.

Talking to cats and the occasional dog, cow, or worm for a first five or six formative years is not a very helpful preparation for the human world, but it is good training for the equally dubious experiences of reading books and watching movies. I’m thinking in particular of films that have helped me relate to experiences so far outside my own—though have they? Is watching these films an act of empathy, finding oneself a node in the network of the world, or of narcissistic projection, relating to others’ experience only through the language of our own? Or to put that another way: what does it mean to understand the language of the birds?

David Phelps

MÃE, JÁ NÃO ESCUTO O UIVO DA LOBA!

Tenho quatro, cinco anos e estou a brincar na rua com outras crianças, sem nenhum dos meus irmãos por perto. É uma rua empedrada, ladeada de casas e muros de granito que amplificam e engrossam todos os sons: passos, correrias, o chiar metálico dos carros de bois, os gritos das mães a chamar os filhos. O som que me chega aos ouvidos é familiar e estranho. Um carro de mão avança pesadamente empurrado por um homem com dois garotos ao lado. Não os conhecemos e eu não compreendo se devo fugir como nos contos de fadas, quando ouço “vem aí um lobo!”, gritado com entusiasmo por uma das meninas que corre em direcção a eles. Mas todos correm já para o grupo desconhecido e eu corro também. Demoro a compreender que no carro está um cão grande, a cabeça pendente, um fio de sangue ainda a pingar da boca e ao colo dos rapazes uns cachorros, peluches atónitos. À minha volta, a excitação cresce e imito os que vão a casa buscar uma moeda para dar ao miúdo que caminha de mão estendida. Mas a minha Mãe, sempre tão generosa, recusa dar-me a moeda para o homem que matara a loba e andava agora de terra em terra a esmolar a recompensa. Subitamente, compreendo. Aquela é uma procissão macabra de uma mãe morta e dos seus filhos recém-nascidos exibidos como troféus pelo assassino.

Vi mais alguns destes enterros a entrar no quotidiano seguro da aldeia protegida pelo longo debrum azul da Serra da Estrela e, desde esse dia inicial, sempre fugia para casa. Entretanto a minha Mãe já me explicara que apesar de ela, educada em Lisboa, não gostar daquele costume o compreendia, porque os lobos atacavam os rebanhos e os homens, e as crianças que assim os exibiam eram tão pobres que não podiam desaproveitar aquela oportunidade de receber algum dinheiro. Mas não me explicou por que traziam também os lobinhos, assustados e trémulos.

Só muito mais tarde, perdida a visão do paraíso, encontrei a resposta para esta e para duas outras perguntas que então não fiz. O que acontecia depois aos pequenos lobos? E o que impelia os meus amigos a saudarem cada nova aparição de uma mãe morta sob o olhar perdido dos filhos?

Só muito mais tarde percebi, ainda, que aquele cortejo iniciático me preparava os sinais e os selos do futuro, pois também eu haveria de ser, um dia, não muito longe, não muito perto, um daqueles lobinhos atónitos, amparados por mãos estranhas, a seguir o carro do tempo que levaria a minha Mãe para sempre.

E passados tantos anos, já não é o uivo da loba, é a voz da minha Mãe que escuto, tranquila, quando olho o seu retrato.

Elisa Costa Pinto

MEMÓRIA INCOMPLETA E DIFUSA DO BALCÃO DE PEDRA

O dia em que fiz quatro anos é a minha mais antiga memória de um aniversário. Há a imagem nítida de um presente, um pequeníssimo tabuleiro de baquelite, anil transparente, com um jarro e seis copos de pé alto, e outra menos nítida, de umas chávenas e bule, talvez cor-de-rosa com flores. A Ana está a brincar comigo, no balcão de pedra, e o João ou o Armando, um deles, a subir e a descer, fingindo desorganizar os brinquedos rigorosamente dispostos sobre uma toalhinha de tecido bordado com que a minha filha viria a brincar muitos anos depois. Poderia acrescentar esta memória incompleta, ficaria uma pintura mais bonita, mas arriscaria a traição àquilo que tenho a certeza ter acontecido nesse primeiro dia do ano em que aprendi a ler nos jornais do meu pai e que, por isso, foi o ano em que se completou o meu nascimento.

Trago, pois, para junto de mim o balcão de pedra da casa onde nasci. É fácil quando olho esta fotografia e vejo os meus irmãos alinhados no balcão, pouco tempo antes de eu nascer. Ainda bem que não estou parada, na fotografia. Com os meus amigos, subo e desço os degraus em saltinhos, os pés muito juntos, em tensão, os braços colados ao corpo. Cada menina é uma boneca de pano, cada menino um boneco talhado em madeira e todos saltamos em fila, vezes sem conta, até cada um de nós cair com um baque sobre a terra batida do chão. Suados e exaustos.

O balcão é o centro do mundo, arena dos pequenos e dos grandes acontecimentos, quantas casinhas se podem ali erguer, com pedras colhidas no chão? Uma aldeia inteira, com muros de seixos hesitantes a proteger trapinhos, pequenos pedaços de pano e tachos sobre os fogões de folha-de-flandres pintada. As meninas cozinham bagos de arroz verde arrancado ao musgo dos muros, algumas, com os rapazes, manobram pequenos carros em estradas desenhadas na terra.

Ao balcão chega a aflição das vizinhas com os filhos ao colo, o joelho ou a testa a sangrar das corridas e das quedas, ou sozinhas, um olho negro da violência do vinho, e a voz da minha mãe a ampará-las, já com a farmácia caseira nas mãos. E as que trazem uma carta para ler – quem me dera ouvir – os maridos lá fora tão longe e a escola já lá atrás, mais longe ainda. Estas são as mulheres e os seus gestos certos à volta do corpo dos filhos e dos destinos dos homens, tão silenciosas e tão resolutas.

Pés generosos sobem o balcão, o regaço carregado de couves, maçãs e outros frutos da terra escura. E as manhãs chegam com a leiteira, dois cântaros de folha derramam, nos copos de medida, breves rios brancos, tão brancos que os julgo colhidos no cume nevado da Serra. Às vezes traz manteiga e o sabor do pão barrado nesses dias, sei-o hoje, nunca mais o encontrarei em lugar algum da vida.

Há dias em que um velho mendigo, quantos anos terá este homem que vem de longe e que responde por Ni, nome improvável?, espera sentado no primeiro degrau como quem descansa encostado ao arco de luz. Nunca fala, sorri um aceno breve e tem certo o prato de sopa quente, o pão, o copo de vinho. É Inverno, penso agora que é sempre Inverno quando o velho vem e com ele a chuva, tão molhada a saca de sarapilheira que lhe cobre as costas. Mas o velho sorri e adormece um pouco, antes de partir. Deus lhe pague, minha senhora, vou com Deus. Adeus, Ni!

O balcão é o palco da encenação de lágrimas e sorrisos, porque todos os lugares são longe e é preciso partir para um dia chegar. Irmãos mais velhos, tios, primos, vizinhos, adeus é um eco que se perde na distância, como a linha do comboio de Contenças. Uns para continuarem a estudar, outros para Angola, esse horror, muitos para o Congo, a palavra que, apesar da tristeza dos adultos, me sabe a chocolate, bonecas e automóveis brilhantes nos piqueniques das férias. Um dia veio despedir-se o neto da vizinha, um rapaz pouco mais velho do que os meus irmãos, ia para o Reformatório, andava a roubar sei lá o quê, e carregava uma trouxa de pano com a pouca roupa lá dentro. Não estava triste, nem alegre, só dois olhos vazios e talvez apressados. Adeus, Joaquim, disse a minha Mãe, leva estes bolos para a viagem, e porta-te com juízo! E ele, Igualmente!, a resposta que julgava ajustada ao diálogo respeitoso e que ficou no anedotário familiar.

Nos perigos que o balcão esconde só os adultos cuidam, que as crianças não sabem de perigos, só de medos. Num fim de tarde de Outono em que o pé errou na distância, rebolei balcão abaixo e diz-se que desmaiei. Aborrece-me não me lembrar, pois na falta de equivalente perda de sentidos em adulta, desconheço o sentido que isso tem e só vejo o círculo de rostos à volta, a aflição, a atenção. E eu à noite a sonhar, Dorothy!, Dorothy!, estou dentro do tornado, também eu quero salvar o meu cão, Laparoto. Mas não o salvei da queda que o deixou surdo, nem depois do atropelamento propositado por um condutor cruel, cansado de se desviar do meu cão de caracóis castanhos, que gostava de se enroscar ao sol, no meio da rua, indiferente às buzinas que não ouvia.

Dos medos sei bem, sobem o balcão no Entrudo, mascarados e a rir, os risos mais parvos que por ali passaram. Pior só os passos pesados do médico que vem infernizar as amigdalites com seringas de agulhas gigantes dentro de uma mala de couro de onde espero ver sair também ratos e lagartos e bruxas vermelhas. Vem depressa, Pai, acelera a tua bicicleta voadora e livra-me do monstro das mãos sapudas!

Mas à noite, quando se fecha a porta, nenhum medo subirá, senão os que moram nos sonhos maus: a minha amiga a chorar a morte da irmã com tétano, a trovoada que rachou a cabeça do pastor, o fogo que eu nunca vi, na casa do Cimo do Povo.

Lá fora, no balcão da casa, a gata da vizinha, enroscada, dorme à espera das sopas de leite que hão-de inaugurar o dia. E dos meus olhos fechados, ergue-se um balcão infinito que me leva ao Sete-Estrelo, a minha Terra de Oz, onde o Laparoto salta e também se enrosca, descansado, disse a minha Mãe.

Elisa Costa Pinto

Jean Epstein afirmava que o cinema é uma máquina de pensar o tempo. Eu diria que é também, a par da fotografia, a única forma de iludi-lo.

Há em A Metamorfose dos Pássaros uma beleza microscópica e uma honestidade singular. A matéria da imagem que nos oferece é densa, composta de um modo que não é da ordem espetacular do cinema, mas da ordem do intemporal exercício de ver, ver como quem cega, querendo chegar ao coração do que se vê.

Nele se opera o encontro, sempre singular e mágico, entre a imagem e a sua intemporal capacidade de produzir memória, não apenas evocando-a, mas tornando-a operativa, dinâmica, surpreendente.

E depois conta-se o incontável, através desse poder alegórico da imagem. Este é, por isso, um filme que se folheia como um álbum fotográfico, porque resgata tenazmente o esquecimento de si próprio.

E é na imensa fragilidade que percorre tudo o que é contado e visto que nos encontramos todos, mais cedo ou mais tarde, a queimar vestígios, a subir montanhas ou a suster a respiração.

Emília Tavares

Um dia a minha avó ensinou-me a regar as plantas. Enquanto me mostrava como lhes dava água dizia-lhes palavras de bom augúrio, explicando-me que as plantas, tal como a gente, tinham sede e gostavam que falássemos com elas. Assim que terminou de regar os vasos que estavam ali ao pé, passou-me o regador gigante para a mão e perguntou-me: “Estás a ver como estão mais contentes?” Não sei se lhe respondi, mas lembro-me que as observei com a máxima atenção e ao fim de uns minutos, o trato fez efeito; ficaram com um ar muito mais viçoso! Era oficial, a minha avó falava a língua das plantas e se ela falava porque não poderia eu também falar com elas? - “Avó, o que é que lhes digo?” respondeu “diz-lhes coisas boas”. Lá fui despejando água nos restantes vasos enquanto lhes demonstrava em voz alta o meu querer bem. A coisa não correu mal: sabia que não era tão fluente como a minha avó mas também as plantas com quem tinha falado pareceram gostar do que lhes disse. Lembro-me que foram avencas, as primeiras plantas que reguei.

Especialmente depois de me tornar adulto, os meus olhos despertaram para a maneira como a minha avó se movia na horta; o que para mim era mais ou menos um descontrolado conjunto de ervas para ela era um mapa cheio de diferentes tempos e espaços. Ora puxava uma rama e vinha uma cabeça de alho, mais abaixo um morango, outra rama e vinha uma cenoura, no meio disto tudo tinha flores, rosas, cravos, as couves de adorno, lágrimas de mãe e, de vez em quando, uma árvore de fruto despontada de um caroço lançado à terra depois da merenda.

Quando me mudei para Lisboa fui-me apercebendo do privilégio que tinha em poder estar tão perto de alguém com uma ligação tão forte à terra. Para ela, foi ficando cada vez mais fácil convencer-me a dar uma mãozinha no trabalho. Há meia dúzia de anos, enquanto a ajudava a sachar batatas notei que, na sua já condição de proximidade com o chão, arrancava com as mãos as ervas daninhas que existiam ao redor do pé de uma batateira, pedindo perdão por tê-lo deixado chegar àquele estado. Encantado, perguntei-lhe: “Avó estás a falar com as batateiras?” sem questionar o porquê da pergunta e com a maior das naturalidades respondeu-me “claro”.

Anços, 3/4/2021

Fernando Roussado

A Metamorfose dos Pássaros traz-nos a história de uma família e ao mesmo tempo a história de um país. Mas não é uma daquelas sagas épicas e operáticas. Pelo contrário. É antes uma, tão frágil quanto bela, sonata ou peça de música de câmara. Assim como os pássaros, cuja beleza delicada induz-nos erradamente numa ideia de fragilidade, rapidamente desmentida quando os sabemos capazes voar meio mundo ao sabor das estações.

A história destas pessoas e desta família é também a história de um tempo longo em que irrompem ecos de uma ditadura, de lutas políticas, da PIDE, do Império, da guerra colonial ou da Revolução; enfim aquilo que se tem como a “História de Portugal”.

O filme da Catarina traz-nos então a história de pessoas, a história de uma família. No centro de tudo a vida ou vidas. E morte, ou não fosse esta parte daquela. Pessoas, cores, cheiros, luzes, sombras, textos, literatura, amor, esperança, reflexos, juventude, velhice, encontro, perda. E é esta a história que interessa, a história das pessoas que é também uma História de lutas, de afirmação, de liberdade e, sempre, de revolução.

Tão frágil quanto belo, esta Metamorfose dos Pássaros. Assim como a vida.

Francisco Ruivo

Lisboa, 14 de Junho de 2021

Querida Catarina,

Há muito que não via nem escutava algo tão bonito.

É de uma generosidade imensa abrires a tua esfera íntima e pessoal revelando-nos a história da tua família. Episódios que se repetem e criam afinidades de geração em geração, metamorfoses. Estranhamente, esse universo é também o nosso ou vai-se tornando nosso à medida que o filme avança.

Álvaro Siza diz que a casa é o eu de cada um, é eu e nós, conforme se queira. A Metamorfose dos Pássaros é uma casa. A tua casa, Catarina, a casa da tua família, mas é também a minha casa, a nossa casa, a casa de todos nós.

Talvez nunca tenha vivido na primeira pessoa uma verdadeira experiência de morte, um sentimento de perda tão grande capaz de provocar um vazio profundo nas entranhas do ser. No entanto, as pinturas e paisagens, imensamente belas, que nos trazes são inesperadamente familiares. A elas surge associada uma ideia de conforto inexplicável. Talvez pela presença da natureza, comummente apelidada de mãe natureza. Ou será pelo amor, amor imenso que transborda cada imagem, cada frase, cada som, cada gesto...

Escuta-se a passagem do tempo. As imagens podiam fazer parte de uma exposição, que queremos ver e voltar a ver, vezes sem conta. O texto, é um livro que apetece ouvir, voltar a ouvir, ler, voltar a ler. Há linhas e entrelinhas que se cruzam que fortalecem e dão sentido e corpo ao que é transmitido. Um sentido que é teu, que és tu, que nos preenche, pelo menos a mim preencheu.

Apercebi-me de muitas coisas.

Apercebi-me do quanto a vida pode ser reconfortante e da capacidade que tem em transmitir-nos uma força tão grande capaz de enfrentar os desígnios da morte.

Apercebi-me que a infinitude do mar pode ser comparada à infinitude da vida. Já que a vida pode ser perpetuada através da memória que permanece nos que ficam, que por sua vez poderá ser transmitida por estes aos que chegam, e assim por diante. Talvez por isso o mar possa ser o remédio para uma perda e para muitas outras coisas.

Apercebi-me do enorme espaço que ocupa o vazio.

Apercebi-me de que na linha do horizonte cabem todos aqueles que amamos, ou melhor, tudo aquilo que amamos.

Apercebi-me da beleza da leveza dos pássaros que com as suas asas e através dos seus voos desafiam o peso da gravidade da terra.

Apercebi-me da verticalidade das plantas.

Apercebi-me do ofício que é a saudade, nunca a havia pensado assim.

Acima de tudo, apercebi-me, ou talvez já me tivesse apercebido mas nunca tinha reflectido acerca desse assunto, de que sem vida não existiria morte e sem morte não existiria vida. Morte é vida. Penso que A Metamorfose dos Pássaros é isso, uma resenha sobre a experiência da morte, uma resenha sobre a experiência da vida.

Jean Genet refere que “é preciso uma arte dotada do estranho poder de penetrar os domínios da morte”. Talvez seja por isso que a experiência de ver A Metamorfose dos Pássaros é tão perturbadora quanto arrebatadora.

A mim tocou-me muito.

Obrigada por tanto querida Catarina.

Um abraço,

Joana Duarte

A Catarina teve a sorte de nascer numa grande família unida, esperada por outros primos e primas. Os seus pais Ana e Henrique eram amigos e vizinhos meus e do meu marido, António Mil-Homens e muito próximos, com quem partilhámos viagens e outros convívios de excelentes memórias. Em criança, a Catarina gostava de ouvir as graças do António e por vezes pedia “ô mãe, chama-me pelos nomes que o Mil-Homens usa!” … Felismina, Josefina, Felizberta, Felisbela… Sinal de abertura ao que é diferente.

Hoje, admiro a Catarina pelas suas qualidades evidenciadas nas realizações cinematográficas. Ver a “Metamorfose dos Pássaros” foi reviver muitos momentos da família Vasconcelos, levada pela fluidez da realização, em contato permanente com a Natureza, de onde sobressai uma estética apurada. Meses depois da apresentação do filme, sinto a serenidade que nasce da dignidade no trato das memórias, envolvida no poder do som, da música e da dicção. Parabéns, Catarina!

Josiane Mil-Homens

"meu amor, minha casa no mar"

A metamorfose

“Vou fazer um filme!”

“Um filme a sério?”

“Um filme a sério!”

Uma curta conversa que aconteceu há uns anos. E assim fiquei a saber que a Catarina ia começar uma nova aventura. É de uma aventura que se trata, isto de ‘fazer um filme’. Pelo menos quando vai pela mão da Catarina. O entusiasmo daquele momento era o de exploradora principiante, com um mapa diagramático na mão (cabeça) que indicava mais direcções do que outra coisa, e uma vontade sem limites.

Alguns anos foram passando, e de vez em quando perguntava-lhe pelo filme. Fica mal não perguntar. Como se nos tivéssemos esquecido ou não fosse importante. Também fica mal perguntar. Porque ou queremos ouvir uma resposta educada, curta, ou queremos a verdade, e a verdade pode ser longa, dolorosa ou não. E quem somos nós para naquele momento exigir um momento de honestidade e vulnerabilidade de quem, talvez, só queira uma cerveja e uma gargalhada? Fomos ficando entre cá e lá.

Sobre o que é o filme? A resposta ia variando, quase sempre uma única palavra. A família. A minha avó Triz. As mães. A vida. O amor. A perda. A morte. Fomos ficando entre cá e lá.

Até que o filme estava pronto para sair ao mundo. E ao mundo saiu. Tive inveja de Berlim, por ser a primeira. Mas outras cidades vieram, outros prémios chegaram. A Metamorfose dos Pássaros era amada, a Catarina celebrada. E o orgulho e a emoção aumentavam a cada paragem da viagem. Uns meses depois... o filme chegou a casa.

Tinha de ser no Cinema São Jorge. Ia lá querer ver O filme numa sala encafuada, num sítio que não me desse o espaço para respirar, naqueles momentos que antecipava que me iria faltar o ar. Queria partilhar o filme com muita gente, celebrar o cinema, o percurso, a vida, a pessoa Catarina. Queria lembrar-me daquele filme numa sala o mais intemporal possível, porque desconfiava que vinha lá intemporalidade também.

E o que dizer? O filme é sobre aquilo que a Catarina não poderia dizer, por ser quem é. É sobre a Beleza. A beleza-harmonia, a beleza-equilíbrio e a beleza-desequilíbrio, a beleza-contraste, a beleza-emoção, a beleza-tempo, a beleza-espaço. A Beleza. Nas palavras, nas imagens, nos pensamentos, nas intenções e nas esperanças. Tira o ar, porque se sucedem os momentos belos, uns a seguir aos outros, que nos interpelam no íntimo, perturbam, comovem, e antes do suspiro vir, já lá vem outro — momento, palavra, imagem. E chega a transbordar. À minha volta, não houve pessoa, feminina ou masculina, que tentasse esconder uns brilhos líquidos no escuro.

O filme da Catarina saiu ao mundo num ano de afectos distantes. Com menos abraços e beijos, com mais desmotivação, apatia e inércia. Mas veio mostrar que a beleza é universal, que a beleza co-move, faz mover pela emoção. A Metamorfose dos Pássaros lembra-nos aquilo porque devemos viver e pelo que devemos lutar. Lembra-nos o que é ser humano. E quando somos recordados disso, não podemos mais do que exigir de nós o criar a beleza, agarrar a ética, defender o bem. É a metamorfose das pessoas.

Mariana Sanchez Salvador

Catarina

Conheci a Catarina na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, eu professora de piano, ela aluna de violino. Não era minha aluna, mas a sua personalidade nunca me passou despercebida. A única ligação que eu tinha com ela era através da Ana Luísa Vieira, minha aluna e sua amiga. A Ana era já maior de idade, estudante no Técnico, alguém interessada e interessante na conversa e no conteúdo artístico e musical. A Ana era muito criativa e tinha um espírito muito livre, de artista, estudava engenharia eletrónica, algo que, pensava eu, seria conflituoso com o caracter dela. No último ano fiquei muito contente por saber que ela tinha deixado o Técnico e que tinha entrado na Faculdade de Letras. Isso sim, era o lugar certo para o seu espírito. Na mesma sequência soube também que a Catarina se tinha candidatado a Belas Artes, mais um motivo de felicidade.

Um dia, no meio dos corredores da escola, soube que tinha falecido a mãe da Catarina…

Acompanhei sempre as novidades sobre a Catarina, os estudos no estrangeiro, as suas experiências, felizes, os primeiros passos no mundo do cinema, das artes gráficas, e para mim estas notícias foram sempre motivos de orgulho, mesmo não tendo nada a ver com o progresso profissional da Catarina.

Um dia ela teve a ideia de me recomendar para o filme da sua companheira, Cláudia Varejão. A Cláudia procurava pessoas familiares, ou numa relação íntima de amizade, de amor, e que fossem parecidos, como ponto de partida para o filme “Amor Fati”. Começaram os nossos encontros mais frequentes e mais dinâmicos. Entre muitas conversas com a Cláudia e a Catarina, ainda no âmbito do filme “Amor Fati”, recebi uma chamada da Catarina onde ela me falou, de forma emocionada e um pouco nervosa, da história da sua família, da sua mãe… ia começar o seu novo filme.

Assim entrei para mais um universo de sentimentos, do íntimo, do segredo, do mistério.

A minha participação, como pianista, no fime “A Metamorfose dos Pássaros” é algo subtil, e esta delicadeza, graças à escolha musical da Catarina, incluiu-me no projecto artístico, mas antes de mais, na vida da Catarina, como uma pedrinha colocada no palácio das Memórias que eterniza a presença sagrada da sua Mãe.

Na minha opinião, A Metamorfose dos Pássaros é um livro em forma de filme. É um livro de poesia ilustrado por imagens, sons, vozes, sentidos, confissões, imaginação, uma profunda ligação emocional marcado pela distância, quase do tamanho do universo. É um livro que, depois de ser lido, não mais sai de nós, fica para sempre entranhado nas moléculas e nos nervos do olhar, no território do inexplicável.

Estou grata pela oportunidade de estar onde estou, fazer aquilo que faço, ter as pessoas que tenho na minha vida.

A Catarina, jovem, frágil, linda, sorridente, e o seu filme poético fazem parte de mim, hoje e para sempre.

Marina Dellalyan

Uma das cenas da Metamorfose dos Pássaros deixou-me a pensar durante vários dias. Trata-se da construção de uma metáfora sagaz e incrivelmente bem observada.

Ao falar da separação dos casais durante a guerra, da mulher que fica e do marido que parte além mar, vemos um plano de uma sala, onde a narração analisa a diferente realidade entre sexos existente na época. Ressoou com as histórias que ouvia desde pequeno das avós, tias e tios, das agruras da distância e das infindáveis esperas que nunca descartavam a pior das notícias.

A mulher é então como uma tomada elétrica, presa à parede, a quem compete apenas esperar que seja penetrada. Enquanto que o homem é a ficha macho, livre, que não está preso a nada, e que pode encaixar onde lhe der mais jeito.

Este é um poderoso retrato da condição e subserviência da mulher durante grande parte do século XX. Olhando para 2021 e para o avanço da tecnologia, fiquei a pensar se esta metáfora se poderia infelizmente manter atual. Se sim, então então estávamos todos a falhar.

As tradições e os costumes atualizaram-se. A inovação trouxe-nos novas ferramentas ao mundo da eletricidade, e consequentemente às tomadas. Alegra-me por isso que hoje já não estejamos exatamente iguais ao plano da sala do filme, podendo mesmo a metáfora das tomadas ser alvo de uma reinterpretação ou levar um update de software. Afinal, é cada vez menos frequente a mulher estar presa à parede desde o advento das extensões e fichas triplas. Uns metros de cabo abriram horizontes e deram a conhecer outros lugares. Ainda que com mais liberdade, não é de todo a independência adequada e total.

Hoje, felizmente, temos os carregamentos sem fios, dissolvendo a separação do que é macho e fêmea, o que está solto e o que está preso.

Apercebemo-nos finalmente que basta estarmos encostados um ao outro, como um abraço, para que a eletricidade circule entre dois corpos e crie uma sintonia deixando florescer o amor.

Pedro Figueiredo

a metamorfose das casas

“oh as casas, as casas, as casas”

assim começa um poema de ruy belo, para depois prosseguir escrevendo:

“as casas nascem vivem e morrem/ enquanto vivas distinguem-se umas das outras/distinguem-se designadamente pelo cheiro/variam até de sala para sala/as casas que eu fazia em pequeno/onde estarei eu hoje em pequeno?”

em pequeno eu tive várias casas onde habitei e em todos me fiz crescido, nem que fosse um pouco, apenas uma memória mais, um acontecimento qualquer que na altura nem tomava como importante, mas que o tempo veio a mostrar como tinha ficado guardado, afinal para sempre, afinal até hoje, na vivíssima representação dos meus afectos

e algumas dessas casas já não existem, sobretudo as dos avós, uma também dos meus pais e sobre elas ainda ergo sonhos como se hoje fosse ontem e as suas portas permanecessem abertas, num amplo convite a uma calma revisitação do passado, onde uma luz suave e permanente me encontra em nostalgia, não tristeza, não solidão, não medo de já não existir, porque no fundo essa mesma transparência das casas e, claro está, das pessoas que nelas habitavam, continua a existir por dentro de mim, segue de maneira serena o curso do meu sangue, aquece-me ciclicamente a alma e reescreve a minha própria história de vida, tornando-a contínua, ligada, apesar das perdas, para além das ausências e dos naturais apagamentos do tempo

mas há uma que ainda se mantém aberta, a casa da avó que viveu mais anos, ao norte, no sopé da serra, um grande solar oitocentista, cuja porta principal ostenta o velho brasão da família e onde uma placa de cor cinza a consagra como imóvel de interesse nacional e a defende de mudanças ou descaracterizações futuras. sei-a dizer de cor, de olhos totalmente fechados, conheço os seus imensos corredores por onde circular à noite era evocar os medos mais primitivos que nos invadem, sei o ruído especial do soalho de madeira, a forma como fechávamos portadas com ferrolhos concebidos para a proteger dos males das invasões francesas que ali andaram bem perto e de outras que se seguiriam séculos depois, lembro-me quando era inverno e do frio inevitável que a percorria apenas entrecortado pelo generoso calor da lareira e das botijas de água escaldada com que preenchíamos os pés das camas, ou ainda do calor que não saía quando se fazia verão e à noite, de janelas abertas de par em par, bebíamos ainda limonada fresca dos frutos apanhados pelo quintal ou nos jardins.

como em muitas casas antigas, nesta havia ainda uma eira, grande, de xisto, por nós transformada em campo de futebol, a baliza eram as portas esverdeadas da casa da eira contigua à das vacas e havia também uma mina, que trazia a água fresca da serra, mais de 6km de lonjura, a descer até desabar num tanque, imenso, profundo, que nalgumas ocasiões chegamos a limpar para mergulhar, nadar num gelo que nos fazia reconhecer os ossos um a um através da dor que deles emanava

as casas, as casas, as casas e as suas metamorfoses. e em muitas delas, as avós, como esta minha que esperava sempre por nós sentada na mesinha da varanda, em paz, com calma, gerindo as ausências dos netos, certa do nosso regresso até hoje, mesmo para além da sua vida, ali morando tal e qual como quem continua a habitar a vida de quem ficou, até sempre, para sempre

“as casas, as casas, as casas”, e ruy belo prosseguia:

“eu amei as casas os recantos das casas/ visitei casas apalpei casas/ só as casas explicam que exista/uma palavra como intimidade”

“a metamorfose dos pássaros” é a intimidade das casas, a intimidade das pessoas generosamente revelada pela catarina vasconcelos. por isso o seu filme é tão belo, genuíno e nos toca profundamente agora e, com certeza, para a vida

Pedro Strecht, Médico Pedopsiquiatra

"O horizonte além do plano focal, conjuga uma imagem real e invertida."

Tomás Queiroz

metamorfose da pássara

o dia não é exato, simplesmente vai acontecendo. as calças deixam de apertar, as mamas dão forma às camisolas, ao veludo dourado das penas transforma-se num lugar que dizem ser feio. ninguém nos avisa que vai ser assim. eu nem sabia como era, nunca tinha olhado direito, com olhos de ver, para tudo o que ali se passava. um pequeno monte, umas cuecas manchadas, uns lábios que se abrem - uma metamorfose. não sei como era antes. no bacio azul das fotos de bebé tomo banho, são as únicas fontes que alimentam a memória de uma parte do corpo que sempre permaneceu secreta. sei o antes, bem lá ao longe, e o agora, porque me olho, porque me cheiro, porque me toco. nem sequer sei o que será depois. ninguém fala.

capas arquivadoras A4

na capa tem o rei leão, outra o tarzan, as mais antigas são forradas de padrões dourados. por dentro, os sumários da escola primária foram substituídos por micas divididas em 4 espaços retangulares, um para cada par de fotografias, frente e verso. na viagem à república dominicana estou com tranças e missangas cor-de-laranja na ponta do cabelo, pele dourada, entre sumos coloridos e espreguiçadeiras, a pulseira mágica que me permitia mergulhar na piscina, dançar la bomba, correr pelos corredores do hotel e deitar-me na cama onde todos os dias pousavam uma toalha lavada em forma de cisne. na madeira, tenho um dente maior que outro, espreito pelas estrelícias do jardim botânico, sento-me na porta das casinhas com telhado de palha, finjo conduzir um barco que é afinal uma esplanada, aconchego-me ao abraço da mãe com o frio do nevoeiro da montanha quando a t-shirt usada do meu irmão, com raquetes e carros vermelhos, não me abriga do vento. revejo o tamagoshi que se afogou no mar, o gameboy comprado no aeroporto de palma de maiorca, a viagem infinita numa camioneta até benidorm. estou na ponte de madeira construída no parque de campismo de olhão, tenho um téréré azul no cabelo e uma pulseira de missangas na perna. visto-me de princesa no vestido de lantejoulas que tanto desejei. sento-me no colo da mãe. seguro o andor da procissão. vendo rifas na quermesse. seguro o ramo da primeira comunhão. jogo matrecos na sala de convívio do campismo, os sofás castanhos, feios, usados, o cheiro a tabaco e os cinzeiros apinhados, os adolescentes a darem linguados no corredor da casa de banho. o lugar da memória é o mais bonito que há - e vive nas capas arquivadoras numa gaveta debaixo da cama do meu pai.

Tota Alves